破壊理論を活用したイノベーション戦略立案と実行支援に関するよくある質問 ↓

破壊理論を活用したイノベーション戦略立案と実行支援

破壊的イノベーションの時代におけるマネジメントには、正常進化と破壊的イノベーションの両面に取り組む仕組み(両利きの経営)が必要です。コーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)、コーポレート・アクセラレーター、アイデアコンテスト、社内ベンチャー制度などの個別的な対症療法にとどまらず、体系的なイノベーションマネジメントを築き、イノベーティブな組織への変革を実現します。社内アクセラレーションプログラムを導入する際も、破壊理論を考慮した設計をすることで劇的に成果を高めることができることがわかっています。

- DXだけでは成長目標に届かない

- 戦略が積み上げ式で代わり映えがしない

- 事業面と組織・人材面の乖離がある

- デジタル対応すべきかどうか分からない

- 施策が単発で全体感がない

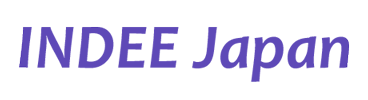

- ありたい姿から逆算する「フューチャーバック」手法

- 社内資源とオープンイノベーションの融合戦略

- 破壊的領域・隣接領域・コア領域における異なるDXとパートナー

- 人材・組織・事業の総合的アプローチ

- グローバル含め成功事例多数

破壊理論(破壊的イノベーションの為の理論)とは?

既存製品よりも性能面は劣るものの、低価格や簡単操作、小型といった特徴を持つ新規参入の製品が新たな顧客を獲得し、既存製品を駆逐し、既存市場を破壊してしまう事を論じた破壊的イノベーション理論(破壊理論)とは、1997年にハーバード・ビジネススクールの教授であった故クレイトン・クリステンセン氏の著書『イノベーションのジレンマ』で提唱された概念です。

より端的に言えば、現行の市場競争のルール・常識を根本から破壊し、市場を席巻している既存製品・サービスのシェアが大幅に低下するほどの影響を与えるイノベーションの為の理論です。

破壊的イノベーションは、性能を向上させる「持続的イノベーション」とは対局にある概念で、成功を収めた大企業や優良企業ほど実践しにくいとされています。企業には持続的イノベーションを追求する「深化」は自然に備わっていますが、破壊的イノベーションを起こすための「探索」については意図的に取り組む必要があります。進化と探索の両面に取り組むことには大きなジレンマがあり、両利きの経営を行うのは易しくありません。プロセスや組織論を超えて行動変容を起こすには破壊理論は不可欠です。

■大企業ほど破壊理論を活用すべき4つの理由

- 破壊理論は通常ならば見過ごしてしまう領域に目を向けるよう導いてくれます。破壊はしばしば既存市場の「端」から生まれる一方、既存市場の中心にいる企業は時とともに近視眼の度合いを強め、自社が属する市場のど真ん中だけしか見なくなります。破壊理論を意識することで、視野が広がり、重要なトレンドを早期に見つけるチャンスが高まります。

- 既存市場の「端」にまで目を向ける領域を広げれば、目に入るものも当然増える一方、気づいたトレンドのすべてに対応できる企業はなかなかありません。ここで、破壊理論は、発展の初期段階にある物事のうち、革新につながる最も有望なものと、やがて消えゆくであろうものを選別する為に非常に有用な示唆を与えてくれます。

- 破壊理論は、今後の展開を予測するうえで役立ちます。破壊理論は、新規参入者が既存企業との競争をするのか共創をするのか、に対し有用な示唆を与えてくれ、長期的な戦略立案を可能にします。

- 新規事業が立ち上がらない理由は、既存事業との関係性にもあります。既存事業と新規事業の棲み分け方や、マネジメント手法の分け方などを整理して行うことで、既存事業の進化を促進し、新規事業の成長を加速します。

フューチャーバック手法とは?

新型コロナウイルスに端を発したニューノーマル、スマートフォンの登場による全人類がネットワークに常時つながることによる様々な破壊的イノベーションを20年前に予測できたビジネスパーソンはどれほどいるでしょうか。これまでの常識が覆る破壊的イノベーションはビジネス現場でも、広く一般社会でも起こりえます。一方で、自社の事業領域・市場で破壊的なイノベーションが起こる事を予測をし、その対策を立てることは、非常に困難です。恐らく、以下のような悩みをお持ちの戦略立案担当者は多いでしょう。

- 未来に登場する破壊的技術の予測が立てにくい

- 破壊的技術による事業環境の変化は不確実性が高く、社内で議論が進まない

- 不確実性の高い未来についての、自社内で実行可能な対策立案は困難

- 対策立案が出来ない(計画のない対策)は実行できない

INDEE Japanでは、これらの重要性を認識したうえで、お客様の業界に必ず訪れる破壊的イノベーションの機会を自社のものとするためのアプローチとして、「フューチャーバック(Future-Back)」という手法を多くのお客様に導入し、実践を重ねてきました。

ユーチャーバック手法を用いて新規事業のアイデア数を増やした事例はこちら

フューチャーバック手法による成長戦略の立案

未来に想定される大きな変化、破壊的イノベーションを前提とした成長戦略を描くことがフューチャーバック手法の特長です。未来を想像しつつ創造する。そのシナリオを描くための手法がフューチャーバックです。

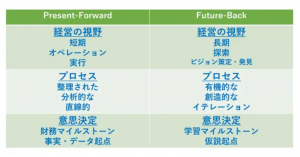

企業の未来を担う戦略立案担当者の多くは、比較的短期的で、現状を起点とした視座「プレゼントフォーワード思考」になりがちですが、INDEE Japanでは、ビジネスリーダーと車座になり、議論のファシリテーションを行いつつ、未来にあるべき自社の事業を描きます。

自社の持つ技術やアセット、社会、社外の技術動向、マーケットのダイナミックな変化をとらえ、どのような新規事業を、どのように創造していくのが長期的な企業価値創造につながるのか?成長戦略を一緒に考えます。

製薬業、情報通信業、建設業、社会インフラ業などで実績があります。

イノベーション戦略立案と実行支援

- Qどのようなアウトプットが得られるのですか?

- A

主なアウトプットはSOAと呼ばれる「戦略的機会領域」です。どの領域の新規事業に取り組むと時代に適した成長が望めるのか。既存事業を補強しつつ、破壊的イノベーションに対応できるのか。どのような準備をしておくと、将来の業界変化に前向きに対処できるのかを明らかにします。SOAは複数設定し、ポートフォリオとしての管理も可能にします。オープンイノベーションやアクセラレーションプログラムなど、必要な施策も企画立案することも珍しくありません。

- Q活動メンバーは?

- A

主な活動は経営企画部で行うケースが多いですが、経営幹部や、複数部門から集まった3~4人で活動することもあります。途中経営幹部や各部門長などからヒアリングも行い、会社として目指したい方向性なども組み入れた戦略を立案します。

- Q両利きの経営とは何ですか?破壊理論との関係は?

- A

両利きの経営とは、既存事業を強化するための、計画的・実行的・効率的経営と、新規事業を生み出すための、機会探索的・創造的・不確実性の高い経営を併存させることを指します。この二つは思想が大きく異なり、相反するものです。破壊的イノベーションに取り組むための機会探査的・創造的・不確実性の高い活動を効果的に行うには、ジョブ理論を代表とする機会発見と、得られた機会をブラッシュアップするアクセラレーションプログラムなど、破壊理論を考慮した施策を会社に導入していく必要があります。