新規事業事の撤退診断に関するよくある質問 ↓

どうしても発生してしまう「成長しない新規事業」

イノベーションの掛け声のもと、社内新規事業を進めていると、どうしても筋の悪い事業案が出てきてしまいます。筋が悪いと言っても、さまざまな理由があり、多種多様な様相を表しています。

- シナジー皆無型: 既存事業とのシナジーが見込めず、リアリティが低いため投資判断がしにくいもの

- 売り手目線型: 自社都合で構想され、顧客に価値を提供できないもの

- ビジョン過剰型: 理想論と抽象性の高い方向性ばかりが示されているもの

- 魂入れず型: 事業の構想はできているが、人の行動が伴っていないもの

- コンコルド型: スタートアップや技術開発に大きく投資をしすぎたため見直しができないもの

これらの事業案は、ある側面では優れた要素があるものの、そのまま放置をしていても投資額が膨らむばかりになりがちです。放置をしたまま「ゾンビ化」したプロジェクトが多数存在する状態は絶対に避けなければなりません。単に金銭的な損失になるだけでなく、社内新規事業に対するトラウマ的印象が社内で生まれてしまうからです。つまり、二度と新規事業に取り組もうという気概がなくなり、やっても無駄だという学習的無力感が社内に蔓延ることになってしまいます。

したがって、新しい事業はゾンビ化する前に評価を行い、適切な処置を施さなければなりません。

- 可能性ばかり先行してリスクの評価をしない

- 潜在的なマーケットの評価ができない

- シナジー創造の掛け声のもとで、自社都合の新規事業が立ち上がらない

- ゾンビプロジェクトにリソースが取られ、新規事業に取り組めない

- 失敗したプロジェクトの振り返りができず、成功する機運が高まらない

- 事業のリスクは、必ず対処可能なオプションと対比して検討

- 潜在マーケットも考慮した上で評価する

- 顧客価値を届けることのできる持続的事業の創造を目指す

- 適宜新しいアイデアを剪定して、リソース配分を前提に戦略を立案

- 一定の失敗は存在する前提で振り返る

ゾンビプロジェクトとは何か?

ゾンビプロジェクトとは、成功の見込みがほとんどないにもかかわらず、継続されているプロジェクトを指します。成功の見込みがないどころか、成功ではなく存続を目指しているプロジェクトが大半です。成功の基準も曖昧で、失敗の基準も曖昧なまま新規事業を始めてしまうと、こうしたゾンビプロジェクトは発生しやすくなります。ゾンビプロジェクトは以下の特徴を持ちます。

- 目的未達成:当初の目標を達成できないまま存続

- 経営資源の浪費:人的・財務的リソースを消費

- 心理的要因:担当者が失敗を認められず、確証バイアスや感情ヒューリスティックに影響されて継続

こうしたプロジェクトを整理することで、リソースを効率的に活用できるようになるだけでなく、新規事業開発を通じた組織学習が進みます。「羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く」状態で新規事業から遠のいてしまうと、成長の可能性そのものを摘んでしまいますし、分析が不十分だと同じ失敗を繰り返すことになります。

したがって、第三者による客観的な評価を取り入れていくことが大事です。

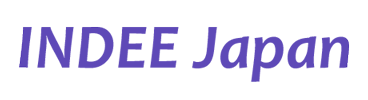

診断方法

事業性を社内外から調査し、事業の撤退度を診断します。

仮に撤退が相応しいとの判断になっても、技術の売却やスピンアウトなど、出口戦略も含めた提案を行います。

また、撤退に相応しくない事業だと判断した場合、事業を成功させるための成長戦略をご提案し、次のステップへとお繋ぎします。

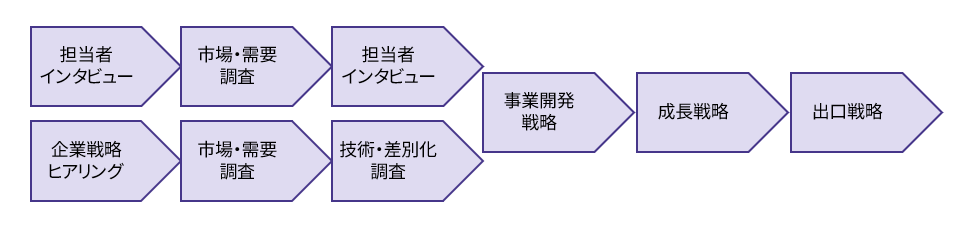

事業撤退度診断結果

新規事業の撤退度に加えて下記の要素についてそれぞれ客観的な提言を行います

- 撤退の是非:新規事業として活動を継続し、リソースを掛け続けるべきかどうかを第三者として評価します。

- 撤退理由・継続理由:前述した評価の理由を述べます。

- 撤退する場合の処分方法:撤退するとしたら、どのような畳み方があるのかを提案いたします。

- 継続する場合の事業開発提案:撤退せず事業を成長させる場合の事業開発戦略について提案します。

新規事業の撤退診断に関するよくある質問

- Q撤退以外の選択肢も提案してもらえるのですか?

- A

もちろん提案します。少なくとも、新規事業として取り組み始めたときにはチャレンジを始める必然性があったはずです。単に審査を行うだけでなく、進め方や畳み方など、無数にある可能性の中からご提案します。

- Q複数の事業案を評価できますか?

- A

複数のプロジェクトを同時に評価する方が、その後のイノベーション戦略を立てる上でも重要です。極力2つ以上の事業案を同時に評価させて頂いております。

- Qプロジェクトを継続しない代わりにスピンアウトするのは有効ですか?

- A

多くの企業で、スピンアウトが検討されています。しかし、プロジェクトを推進する側も、会社側も明確な筋道や方向性が定まっていないため、具体化するのに時間がかかったり、手間が多すぎて断念することが起きています。社内活動としての整理、次にスピンアウトやスピンオフといった段階が明確な状態をつくることで、全社的に新規事業に取り組みやすい環境を醸成することができます。